सुशोभित-

रजनीश के बारे में एक बात समझ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस परिप्रेक्ष्य में अनेक जन और सबसे बढ़कर स्वयं रजनीश के संन्यासी-अनुयायी एक गम्भीर भूल करते हैं। वो यह कि रजनीश जिस युग में बोल रहे थे, वह एक भिन्न युग था। आज का दौर उससे बहुत अलग है। उस ज़माने में उन्होंने जो बातें बोली थीं, उनका तात्कालिक संदर्भ हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं आज भी वो समीचीन हों।

उदाहरण के तौर पर, रजनीश ने 1950 और 1960 के दशक में जब बोलना शुरू किया, तब वह एक गांधीवादी-समाजवादी भारत था। आज का भारत भोगवादी-सुखवादी है, अति की हद तक भौतिकवादी और बाज़ारवादी है। जब रजनीश ने बोलना शुरू किया, तब यौन-दमन भारतीय समाज की केंद्रीय वस्तु था, आज का भारत उच्छृंखल है, यौनवृत्ति से रुग्ण हो चुका है। उस समय कही गई बातें आज के भारत के लिए उपयुक्त नहीं हो सकतीं, किन्तु देखता हूँ कि लकीर के फकीर की तरह रजनीश के संन्यासी आज भी उसी राग-रंग, नाच-गाने में डूबे हैं। उन्हें ख़्याल नहीं है कि आज के समय में राग-रंग, नाच-गाना सबसे पार्थिव और स्थूल अभिव्यक्ति बन चुका है। हर कोई नाच-गा रहा है। पूरा देश ही जलसाघर बन गया है। परिपाटी पर चलकर आप कोई नया मूल्य नहीं दे सकते हैं।

रजनीश ने जब ध्यान के साथ उत्सव और आनंद की बात कही थी, तब वह क्रांतदृष्टा कहलाए थे। उन्होंने साधना में नृत्य को स्थान दिया। उन्होंने सम्भोग से समाधि की बात कही। यह उस युग के अनुकूल था। इन बातों ने उस समय की युगचेतना को झकझोरा था। किन्तु आज रजनीश होते तो भूल से भी उत्सव-आनंद, नृत्य-सम्भोग की बात न करते। जो वस्तु पहले ही समाज में पैठी हो, उसकी रूढ़ि बन चुकी हो, उसे वृत्तियों के पाश में बाँधे हुए हो, उसे और मज़बूत बनाकर भला कौन-सी मुक्ति मिल सकेगी?

आज रजनीश होते तो बलपूर्वक ध्यान की ही बात करते। तब भी करते थे किन्तु आज आग्रहपूर्वक करते। आज रजनीश होते तो योग-तंत्र की ही चर्चा करते, श्रमण-धर्म पर बल देते और मानें या न मानें, किन्तु आज उनके उपदेशों में उपेक्षा, उदासीनता, त्याग, मितव्ययिता जैसे मूल्यों का भी समावेश होता। 60 के दशक में आचार्य रजनीश तो इन सबकी बातें करते ही थे। उनकी पुस्तक ‘प्रभु की पगडंडियाँ’ में एक अध्याय उपेक्षा पर है, ‘ज्यों की त्यों धरि दीन्हीं चदरिया’ में ब्रह्मचर्य पर बात की है। वे स्वयं तारणपंथ के थे, जैन-परम्परा से प्रसूत थे। कालान्तर में रजनीश ने अपने को भिन्न रूप में प्रस्तुत किया, उसका कारण भी उस समय का समाज था। किन्तु आज उनका रूप दूसरा होता।

जब रजनीश ने सम्भोग से समाधि की बात कही थी, तब देश में भूचाल आ गया था। वह साल 1968 था। तब किसको ख़्याल था कि चालीस-पचास साल बाद भारत-देश यौनरूढ़ि से इतना ग्रस्त हो जाएगा कि सम्भोग को ही ओढ़ेगा-बिछाएगा, खाएगा-पीयेगा, सोचेगा-जीयेगा। रजनीश आज भी कहते तो वही कि समाधि का रास्ता सम्भोग से ही होकर जाएगा, क्योंकि ऊर्जा वही है, जिसे मूलाधार से ऊपर ले जाना है। किन्तु आज वे उस पर बल नहीं दे सकते थे।

जिस देश को अजीर्ण हो गया हो, उसे और क्या राजभोग का चिंतन देना है?

युग बदलता है तो युगसत्य भी बदल जाते हैं।

रजनीश के समय भोग की बात करना क्रांति थी, आज त्याग की बात करना क्रांति है!

रजनीश के समय सम्भोग की बात करना क्रांति थी, आज समाधि की बात करना क्रांति है!

रजनीश के समय नृत्य की बात करना क्रांति थी, आज ध्यान की बात करना क्रांति है!

रजनीश के समय सुख की बात करना क्रांति थी, आज संकल्प की बात करना क्रांति है!

स्मरण रहे, रजनीश ने तब भी दोनों बातें कही थी, किन्तु उन्हें लोकप्रियता भोग, सम्भोग, नृत्य, सुख की बातों से मिली थी। संसार में रहकर संन्यस्त हुआ जा सकता है, इस विचार ने उन्हें सर्वप्रिय बना दिया था। तब रजनीश ने इस द्वैत में पहले पद पर बल दिया था। आज वे दूसरे पद पर बल देते। बलाघात से वाक्यार्थ बदल जाता है। बात वही है किन्तु उसका रूप दूसरा हो जाता है।

राग-रंग, आत्ममुग्धता, अभिमान, भौतिक सुख की तृष्णा में गले-गले तक डूब चुके भारत को आज जिस क्रांति की आवश्यकता है, उसका स्वरूप अपार्थिव, अभौतिक, उदासीन और अडोल ही हो सकता है।

रजनीश ने ज़ोरबा की बात कही थी, मौजूदा दौर की माँग है कि बुद्ध अब अपना केंद्रीय स्थान ग्रहण करें।

मनुष्य स्वतंत्र तो है लेकिन कितना?

23 जुलाई 1972 को बम्बई के पाटकर हॉल में अमृत अध्ययन वर्तुल व्याख्यानमाला के तहत लाओत्से पर बोलते हुए रजनीश ने एक बड़ी अर्थगर्भी बात कही थी- “स्वतंत्र है मनुष्य कर्म करने को, फल भोगने को नहीं।” इस बात को अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि जीवन में लगभग सबकुछ इस समझ पर निर्भर करता है।

स्वतंत्र है मनुष्य- लेकिन केवल कर्म करने को। स्वतंत्र है, लेकिन स्वतंत्रता पूरी नहीं है, निर्बाध नहीं है। कर्म के जो फल होंगे, वो उसके नियंत्रण में नहीं हैं। किन्तु करने की स्वतंत्रता से भीतर यह भ्रान्ति ज़रूर जन्मती है कि मैंने यह किया है, मैं कर्ता हूँ। फिर दूसरी तृष्णा जगती है कि इसका यह परिणाम अपेक्षित है। यह विषाद के मूल में है। लेकिन बात सूक्ष्म है और समझने से भले समझ आ जाए, हृदयंगम होना कठिन है। क्योंकि हम वृत्तियों के घटाटोप में जीते हैं और वृत्तियाँ क्लेश की ओर ले जाती हैं।

इसे इस तरह से समझें। आज से कोई 14 वर्ष पूर्व जब मैं उज्जैन से इन्दौर और इन्दौर से उज्जैन रोज़ नौकरी के सिलसिले में रेलगाड़ी से यात्रा करता था तो अकसर मुझे प्लेटफ़ॉर्म पर विलम्ब से चल रही रेलगाड़ी का घंटों इंतज़ार करना पड़ता था। वहाँ अनेक रेलगाड़ियाँ आतीं, रुकतीं, चल देतीं, मैं उन्हें देखता रहता। कोई कोयम्बटूर जाती, कोई जयपुर, कोई भुसावळ, कोई देहरादून। प्लेटफ़ॉर्म पर बैठे-बैठे मैं सोचता कि यह रेलगाड़ी मेरे सामने खड़ी है। निर्णय मैं कर सकता हूँ, चाहे जिसमें चढ़ जाऊँ। किन्तु फिर उसी निर्णय से बँध भी जाऊँगा, जब रेलगाड़ी चलेगी। अभी तो सभी रेलगाड़ियाँ स्टेशन पर खड़ी हैं, पर जब चलेंगी तो भिन्न-भिन्न दिशाओं में ले जाएँगी। मैं चाहे जिसे चुन सकता हूँ, लेकिन उसके बाद किन परिस्थितियों से मेरा सामना होगा, उनका मुझ पर क्या असर होगा, मेरी नियति उनसे कैसे जुड़ेगी- यह मेरे निर्णय के बाहर है।

पोलिष फ़िल्मकार क्रिष्तॉफ़ केज़्लोव्स्की ने इसी विषय पर एक फ़िल्म बनाई है- ‘ब्लाइंड चांस’। उस फ़िल्म में तीन कहानियाँ गुँथी हुई हैं, एक ही घटना के तीन विकल्प प्रस्तुत किए गए हैं। 1981 के पोलैंड में लोष फैब्रिक्श्ना रेल्वे स्टेशन पर वीतेक नाम का एक नौजवान एक छूटती हुई ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ रहा होता है। तीन संभावनाएँ हैं। एक, वह ट्रेन पकड़ लेगा और जीवन उसे एक नई परिस्थिति में ले जाएगा। दो, वह ट्रेन चूक जाएगा और घर लौट जाएगा। तीन, वह ट्रेन चूक जाएगा लेकिन प्लेटफ़ॉर्म पर दौड़ने के आरोप में पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी और जेल में उसकी मुलाकात अपने अतीत के मित्रों से होगी। एक घटना में अनंत सम्भावनाएँ निहित होती हैं, लेकिन जब घटना घट जाती है तो फिर उसके बाद हम उसके परिणामों से बँध जाते हैं। लेकिन ये बात इतनी बारीक़ है कि हम समझ नहीं पाते कि घटना का चयन तो हमने किया था, किन्तु उसके परिणाम हमारे हाथ में नहीं थे। किसी के भी हाथ में नहीं हैं। थॉमस एक्विनास ने कहा था, जो घटना एक बार घट गई, उसे ईश्वर भी मिटा नहीं सकते। क्योंकि उस घटना ने कार्य-कारणों की जो अनंत शृंखला आरम्भ कर दी है, उसे फिर से शून्यवत् नहीं किया जा सकता।

मनुष्य स्वतंत्र तो है लेकिन कितना? किसी से कहें कि अपना पैर उठाएँ। वह दायाँ पैर उठा सकता है या बायाँ पैर उठा सकता है। लेकिन अगर दायाँ उठाएगा तो फिर बायाँ नहीं उठा सकेगा और अगर बायाँ उठाएगा तो दायाँ नहीं उठा सकेगा। एक पैर उठाने की स्वतंत्रता में दूसरे पैर के बँध जाने की सीमा निहित है। बाज़ार हमें यह नहीं बताता। राजनीति हमें यह नहीं बताती। यह कंज़्यूमरिज़्म का क्लासिकल दौर है। लिब्रलिज़्म के तो मूल में ही मनुष्य की बेमाप स्वतंत्रता है। हमसे कहा जाता है, जो चाहे करो। जो चाहे पाओ। जो चाहे खाओ, पीयो, पहनो, जीयो। लेकिन हमें यह नहीं बताया जाता कि जो करोगे, फिर उससे बँध जाओगे। फिर उनके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उनको भुगतोगे। यह वो बतलाएँगे तो खेल ना चौपट हो जाएगा। इसलिए वे परिणामों की बात नहीं करते। स्रोत की बात भी नहीं करते। केवल इतना कहते हैं कि आप इच्छा करो, हम पूरी करेंगे। वो इच्छाओं को जगाते हैं, उनका व्यापार करते हैं। और परिणाम में विषाद के वृहदारण्य रचते हैं, जो इच्छाओं के वंशज हैं।

इच्छाएँ मछली पकड़ने के काँटे में लगा चारा हैं। चारे की तृष्णा में मछली काँटे में फँस जाती हैं। इच्छाओं के भुलावे में मनुष्य दु:ख में धँस जाता है।

ग्रीक स्टोइक्स कहते थे, मनुष्य के पास फ्री-विल तो है, किन्तु वह पूर्ण नहीं है। तो शेष क्या है? कैथोलिक परम्परा में इसको डिवाइन-ग्रेस कह दिया गया कि शेष जो है, वह ईश्वरेच्छा है, दैवीय प्रसाद है। यह इस बात को कहने की साधु-शैली है कि शेष हमारे हाथ में नहीं है, अज्ञात के हाथ में है। जो फ्री-विल को मानेगा, वो डिवाइन-ग्रेस को नहीं मान सकेगा- जैसे कि नीत्शे। जो अहंकारी होगा, वह ईश्वर से इनकार कर देगा। जो अभिमानी होगा, वह प्रेम से डरेगा। क्योंकि प्रेम का मतलब है अन्य की इच्छाओं को स्वीकार कर लेना। बड़ा कठिन है।

लाओत्से के यहाँ इसीलिए अक्रिया का बड़ा महत्व था, निष्क्रियता का। कि कर्म ही न होगा तो फल भी न भोगेंगे। इससे थोड़ा आगे का विचार अनारम्भ का है, जो भारतीय परम्परा में मिलता है। कि आरम्भ ही ना करेंगे, नए संस्कार ही न बाँधेंगे। बौद्ध दार्शनिक कल्याणमित्र कृष्णनाथ ने कहा था- “अब आरम्भ नहीं करना है। अनारम्भ का अभ्यास करना है।” जैन आचार्य कुन्दकुन्द ने ‘प्रवचनसार’ में अनारम्भ की बात कही है- “निवृत्तिरनारम्भ।” और तुलसीदास ने भी कहा है- “अनारम्भ अनिकेत अमानी।” लेकिन सबसे सूक्ष्म बात कृष्ण के यहाँ है- निष्काम कर्मयोग। कर्म भरपूर करो किन्तु उसमें कामना न हो, फलाकाँक्षा न हो तो उसके परिणाम तुमको बाँधेंगे नहीं। बड़ी सूक्ष्म बात है। बड़ी दु:साध्य। बड़ी दुर्गम।

इधर मैं निरन्तर अपनी इच्छाओं पर मनन करता रहा। सोचता रहा कि ऐसा-ऐसा मैंने किया था, वैसा-वैसा फल मिलना था, पर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? यह प्रश्न पूछकर स्वयं को कष्ट दिया। इसने मुझमें आक्रोश भरा, क्लेश दिया कि यह तो अन्याय है। आकाँक्षाओं के शोक और अपेक्षाओं के विषाद में लिथड़ा रहा। फिर सत्वचनों से बुद्धि ने यह तो जाना कि कर्म करने की स्वतंत्रता है, फल भोगने की नहीं, किन्तु बात वृत्ति में उतरी नहीं। वृत्ति अनंत वर्षों के अभ्यास से निर्मित थी, वृत्ति संस्कार बन गई थी। वह कर्ताभाव रचती थी और पूर्वपेक्षाओं के ज्वार बनाती थी।

तब सोचता हूँ कि जीवन में निष्काम सध गया तो ही मानना चाहिए कि कुछ हुआ है, शेष वस्तुएँ निस्सार हैं। वही एक स्वर्णिम कला है। लेकिन मनुष्यजाति की समूची यात्रा चाहने, उठने, करने, जीतने, पाने के व्याकरण में निबद्ध है, मैं इसी जाति का वंशज हूँ, इस जनमेदिनी से स्वयं को पृथक करना दुष्कर है। किन्तु साधना वही है। सिद्धि भी वही होगी। शेष साधनाएँ और सिद्धियाँ उसके समक्ष गौण हैं। रजनीश की अमृत अध्ययन वर्तुल व्याख्यानमाला का वह एक वाक्य कितना सारभूत है- “स्वतंत्र है मनुष्य कर्म करने को, फल भोगने को नहीं।” सारी बात इसमें आ गई है।

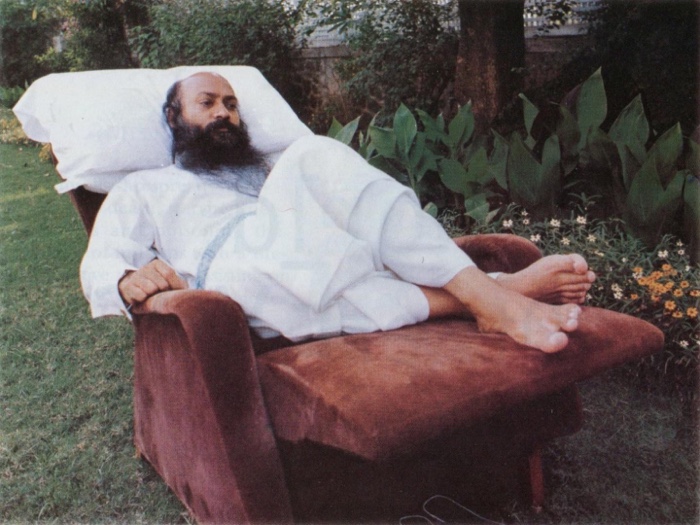

रजनीश के ध्यान-शिविर

रजनीश ने 1964 से 1974 तक ध्यान-शिविरों का संचालन किया था। ये शिविर उनके जीवन में केंद्रीय महत्व रखते हैं। जब उन्होंने शिविर लेना आरम्भ किया, तब वे जबलपुर के एक साधारण-से प्राध्यापक भर थे और किराये के छोटे-से घर में रहते थे। अलबत्ता वे देशभर में व्याख्यान देने जाने लगे थे और विशेषकर सागर-जबलपुर क्षेत्र में पहचाने जाते थे। लेकिन 1974 में जब उन्होंने शिविर लेना बंद किया, तब तक वे पुणे के रजनीश आश्रम में स्थिर हो चुके थे और विश्व-विख्यात बन चुके थे। साधना-शिविर ही वे सेतु थे, जिन्होंने आचार्य रजनीश को एक आध्यात्मिक शिक्षक के रूप में स्थापित कर दिया था।

इन शिविरों का महत्व दो कारणों से अधिक है। पहला, जब रजनीश व्याख्यान देते थे तो उन्हें सुनने भारी संख्या में श्रोता आते थे- बम्बई के क्रॉस मैदान में तो 50 हज़ार से अधिक श्रोता उपस्थित हो जाते थे- किन्तु बात एकतरफ़ा चर्चा तक सीमित रहती थी। जबकि ध्यान-शिविरों में वे साधकों के सम्मुख होते थे। रजनीश का पूरा काम ही इन साधकों को खोज निकालना था। सार्वजनिक व्याख्यान और अथक यात्राएँ भी इसी प्रयोजन से थीं। इसलिए जब वे ध्यान-शिविर लेते थे तो अपने काम को विधिवत रूप से आगे बढ़ा रहे होते थे। ये शिविर नगर से दूर, किसी निर्जन या पर्वतीय स्थान पर अमूमन सात दिनों के लिए होते और साधक अपने सामाजिक जीवन को पूर्णतया त्यागकर उनमें सम्मिलित होता था। ध्यान की अनेक विधियाँ वहाँ आविष्कृत और व्यवहृत की जातीं। अध्यात्म में साधना न हो तो वह कोरी साहित्य-चर्चा भर रह जाता है और रजनीश का उद्देश्य कभी भी यह नहीं था। उनके यहाँ हर बात केवल एक ही दिशा में ले जाती थी और वह है अंतर्यात्रा।

इन शिविरों का दूसरा महत्व यह है कि इनमें दिए व्याख्यानों से निर्मित पुस्तकें विशेषकर साधकों के लिए बहुत महत्व की हैं। चूँकि ये सर्वसामान्य को सम्बोधित वचन नहीं थे, इसलिए इनमें एक विशिष्ट एकाग्रता, गम्भीरता और गहराई थी। बहुधा गुह्यविज्ञान इनका विषय होता, अधिभौतिक चर्चाएँ चलतीं, अशरीरी अनुभव बाँटे जाते, कुण्डलिनी जागरण और शक्तिपात पर बात होती और साधना के सोपानों पर संवाद किया जाता। बहुत-से लोग लौकिक दृष्टि से रजनीश को पढ़ते हैं- और अलबत्ता रस, बोध और परिष्कार तो उसमें भी है- किन्तु साधक की दृष्टि से रजनीश को पढ़ना ही उनके तत्व तक पहुँचने का सही तरीक़ा है। इस दृष्टि से रजनीश की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें साधना-शिविरों की हैं, जो 1964 से 1974 के दौरान रची गईं।

रजनीश ने अपना पहला ध्यान-शिविर जून 1964 में रणकपुर में लिया था, जिसमें कहे गए वचनों के आधार पर उनकी पहली पुस्तक ‘साधना-पथ’ तैयार हुई। इस शिविर से उनका विश्वास बढ़ा होगा, क्योंकि उन्होंने कैम्प के उस फ़ॉर्मेट को फिर हमेशा क़ायम रखा। ये शिविर अमूमन सात दिनों के होते। पहले दिन एक स्वागत-सत्र होता। उसके बाद दिन में दो बार प्रवचन और उनके उपरान्त साधना-सत्र। मध्याह्न को बहुधा प्रश्नोत्तर का एक सत्र भी रखते। इन सात दिनों में रजनीश इतना बोलते कि एक-एक शिविर से 500-500 पृष्ठों की पुस्तकें तैयार हुई हैं। इन्हें पढ़ना धैर्य का काम है, क्योंकि इनमें साधकों की सजीव जिज्ञासाओं के समाधान भी हैं और वे सार्वकालिक महत्व के हैं।

रजनीश ने सर्वाधिक 8 शिविर माउंट आबू में लिए। इसके बाद माथेरान, उदयपुर, नारगोल, आजोल, जूनागढ़, राजकोट, अहमदाबाद उनके प्रिय स्थान रहे। एक-एक शिविर कश्मीर, महाबलेश्वर, तुलसी श्याम और मनाली में भी लिए। सबसे

लम्बा 15 दिवसीय शिविर 1969 में श्रीनगर-पहलगाम में था, जहाँ दिए प्रवचनों से ‘महावीर मेरी दृष्टि में’ पुस्तक तैयार हुई है। सितम्बर-अक्टूबर 1970 में मनाली में लिया गया शिविर इन मायनों में उल्लेखनीय था कि इसी में संन्यास-दीक्षा का आरम्भ हुआ था। इसमें सबसे पहले 11 साधकों को दीक्षा दी गई। इस अवसर पर दिए गए प्रवचनों से ‘कृष्ण मेरी दृष्टि में’ पुस्तक तैयार हुई। इसी शिविर के दौरान किसी ने परामर्श दिया कि कृष्ण पर बोल रहे हैं तो गीता पर भी चर्चा हो। रजनीश ने आमंत्रण स्वीकारा। एक महीने बाद नवम्बर 1970 में अहमदाबाद कैम्प से उन्होंने गीता ज्ञान-यज्ञ का सूत्रपात किया। आगामी अनेक वर्षों तक यह विलक्षण प्रवचनमाला चलती रही। एक और महत्वपूर्ण शिविर मई 1970 में नारगोल में हुआ था, जिसके आधार पर ‘जिन खोजा तिन पाइयाँ’ पुस्तक बनी है। यह बड़ी एसोटेरिक किताब है और इसमें कुण्डलिनी-शक्ति पर गहन संवाद किया गया है। इसी शिविर से सक्रिय ध्यान का सूत्रपात हुआ था। इतना ही महत्व ‘मैं मृत्यु सिखाता हूँ’ का है, जो द्वारका में हुए एक कैम्प का नवनीत है।

1970 में ही रजनीश जबलपुर छोड़कर बम्बई आ बसे। पेडर रोड स्थित वुडलैंड अपार्टमेंट उनका नया पता बना। इसके बाद आगामी चार वर्षों में लिए गए साधना-शिविरों में उन्होंने स्वयं को उपनिषदों पर एकाग्र कर लिया। 1971 से 1974 तक एक-एक कर ईशावास्योपनिषद्, निर्वाण उपनिषद्, सर्वसार उपनिषद्, कैवल्य उपनिषद् और अध्यात्म उपनिषद् पर चर्चाएँ हुईं। केनोपनिषद्, आत्म पूजा उपनिषद् और अक्षय उपनिषद् पर चर्चाएँ अंग्रेज़ी में हुई थीं। तब तक विदेशी साधक बड़ी संख्या में रजनीश के पास आने लगे थे और अंग्रेज़ी में बोलना उनकी विवशता बन गया था। 1981 के बाद से अंत तक तो वे अंग्रेज़ी में ही बोले। 1972 तक के शिविरों में त्राटक और कीर्तन अनिवार्य रूप से होते थे। 1970 में सक्रिय ध्यान का सूत्रपात किया गया। कालान्तर में नादब्रह्म और कुण्डलिनी ध्यान भी शिविरों का हिस्सा बने। जब आप इन ध्यान-शिविरों में दिए प्रवचनों से निर्मित रजनीश की पुस्तकें पढ़ते हैं तो पाते हैं कि उनमें प्रवचन के बाद ध्यान के निर्देश भी जस के तस प्रकाशित किए गए हैं। आप उनमें रजनीश को साधकों को इस तरह के निर्देश देते देख सकते हैं कि शरीर को शिथिल छोड़ दें, नाभि या श्वास पर एकाग्र हों, प्राण को सम्पुंजित करें, निर्धूम दीपशिखा की तरह अडोल बन जावें…

रजनीश के नाम से चाहे जितने प्रपंच, विवाद, वितण्डा जुड़े हों और वे स्वयं चाहे जितने विषयों पर चाहे जितनी बातें बोलते रहे हों- उनके समग्र उद्यम का सार एक ही है- ध्यान, आत्मजागरण, साक्षी बोध और स्थिर प्रज्ञा। और इस रजनीश-तत्व की जीती-जागती वर्कशॉप थीं उनके वे ध्यान-शिविर- जो पृथक से एक सजीव शोध का विषय किसी समुत्सुक के लिए होने चाहिए। वे मनुष्यता की थाती हैं।

नदी किनारे ध्यान लगाने के वृत्तांत

साल १९९९ में रजनीश की पुस्तकों के सम्पर्क में आने के बाद कुलजमा सत्रह बरस की वय में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। रजनीश की टेप कैसेट सुनने के लिए कुछ दिन मनसुखभाई वढेरा की जूतों की दुकान पर काम किया और रजनीश की किताबें पढ़ने के लिए कुछ दिन गुप्ता साहित्य भण्डार पर। दोनों दुकानों के मालिक ओशो संन्यासी थे। और भी छिटपुट काम करता रहा, किंतु इस दौरान एक लौ हमेशा मेरे भीतर अडिग रही। मैं अध्यात्म के सम्पर्क में आ चुका था और हठयोगियों के कुंडलिनी जागरण की कथाओं से चमत्कृत था। वैसी ही अनुभूति स्वयं के लिए भी चाहता था। वह भी एक कामना ही थी, किंतु उससे कीलित हो रहा। ध्यान-साधना करने का निर्णय लिया और इसके लिए विपश्यना ध्यान को चुना। ध्यान के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पाया- उज्जैन का नृसिंह घाट।

उज्जैन में शिप्रा नदी का रामघाट तो ख़ैर बहुत जनाकीर्ण रहता है। उसके ठीक सामने है जूना अखाड़ा घाट। सभी मुख्य नहान इन्हीं दो घाटों पर होते हैं। एक अन्य प्रमुख घाट त्रिवेणी है, जहां शनि मंदिर है। फिर गऊघाट है, गंगाघाट है, भूखी माता घाट, मंगलनाथ घाट, सिद्धवट घाट, ऋणमुक्तेश्वर घाट भी हैं। किंतु नृसिंह घाट इनकी तुलना में तब निर्जन रहता था। कहते हैं यहां नदी सबसे उंडी है। एक पर एक खड़े दो हाथी डूब जाएं, इतनी गहरी। नदी की धार यहां बंट जाती थी। बीच में एक द्वीप था, तर्जनी में मरकत मणि के नग जैसा। पानी का रंग गहरा हरा, जिसकी जलउर्मियां संध्या के आलोक में गैरिक-वसना हो जातीं। नदी में सांप बहुत थे। घाट से थोड़ा ऊपर बायें हाथ की ओर एक बहुत पुराना पीपल था, जिसमें चींटियों के कोटर और वल्मीक। इसी स्थान को मैंने ध्यान लगाने के लिए उचित पाया।

मैं संध्यावेला में नृसिंह घाट पहुंचता। आध घंटे घाट पर बैठा सूर्यास्त को ताकता। सूर्य डूबता तो वायु में शीत चला आता। एक सहस्राब्दी समाप्त हो रही थी और नई आरम्भ होने को थी। तिस पर नदी का किनारा। संध्या की ऊष्मा धीरे-धीरे मेरी त्वचा पर गृहस्त हो जाती। पूरा अंधकार नहीं, किंतु एक धूसर रंग का झुटपुटा जब सब तरफ़ झुक आता, तब विपश्यना को प्रवृत्त होता।

विपश्यना यानी भली प्रकार से देखना। इसमें श्वास पर अवधान केंद्रित करते हैं। शाक्यमुनि बुद्ध को यह विधि बहुत प्रिय थी। बाद के सालों में इसने उत्तरोत्तर लोकप्रियता पाई। आती सांस को देखना, जाती सांस को देखना- जैसे मनके गिनना। माला पहनना, माला उतार देना। और यह जानना कि मैं इस गतानुगति से पृथक हूं। बहुतेरे जन ध्यान को एकाग्रता के लिए करते हैं, वह ठीक है, किंतु यह साधना का मूल प्रयोजन नहीं। साधना का मूल प्रयोजन तो आत्मसाक्षात ही है। उससे यह भी सम्भव है कि संसार के प्रति लौकिक एकाग्रताएं आपकी विगलित हो जावें।

पहले दिन बहुत कठिनाई से पंद्रह मिनट एकाग्रता रही। फिर उठ गया। हफ्ता होते-होते ध्यान की अवधि को आध घंटे तक ले आया। जिस दिन चालीस मिनट बैठा, उस दिन मन में संतोष की एक तरंग उठी। फिर उस तरंग को भी ध्यान से देखा- जैसे शिप्रा की जलउर्मि। ध्यान से चेतना तंद्रिल हो जाती थी। देह में शिथिलता आ जाती। पीपल पर चींटियों की लीक से टूटकर एक चींटी मेरी गरदन पर चलने लगती तो उसे हटाने को प्रवृत्त होता। फिर यत्नपूर्वक स्वयं को रोक लेता। त्वचा पर उसके स्पर्श को अनुभव करता। तब मुझको लगता यह संसार एक सुदूर अनुगूंज है, जो मेरे और उस चींटी के बीच घटित हो रही।

रजनीश की बहुत सुंदर पुस्तक है- क्रान्तिबीज। यह उनके पत्रों का संकलन है। उनके आचार्यत्व के आरम्भिक दिनों का उद्यम। आत्मप्रबोध के सूत्र उस पुस्तक में हैं, कथाओं और वृत्तांतों के माध्यम से रजनीश उसमें बात करते हैं। पत्र से अधिक उसकी शैली आत्मलेखा की है। उस पुस्तक का एक वाक्य तब मेरे भीतर गूंजता रहता-

“अमावस उतर रही है। पक्षी नीड़ों में लौट आए हैं। नगर में दीप जलने लगे हैं। कोई साथी नहीं है- एकदम अकेला हूं। कोई विचार नहीं है- बस बैठा हूं। मैं हूं ऐसा जैसे कि नहीं हूं!”

मैं भी ठीक वैसा ही हो जाना चाहता था, जैसे कि नहीं हूं!

घाट के पास कुछ बस्तियां थीं। वहां रहने वाला एक व्यक्ति रोज़ संध्यावेला में घाट पर नहाने आता, फिर चाहे कितनी ही शीत हो। भोरवेला में भी वह यहीं नहान करता। क़द उसका दरमियानी था। रंग सांवला। धूप में सींझा देशी चेहरा। पके बाल, जिनमें मेहंदी की ललाई। वय, यही कोई चालीसेक साल। वह रोज़ मुझे देखता। कुछ नहीं कहता। नहाकर लौट जाता। बाद में नाम मालूम हुआ- रामछबीला मिश्र, सरयू पार का ब्राह्मण, जो अब यहां शिप्रातीरे रहता है। एक नदी से दूसरी तक की यात्रा।

एक दिन ध्यान करने आया तो देखा- पीपल के नीचे फूलों की सज्जा है, जैसे किसी ने चौक पुराया हो, मंचक सजाया हो। शायद किसी ने पीपल पूजा हो, सोचकर बैठ गया। अगले दिन आया तो वहां दरी बिछी थी। यह तो निश्चय ही किसी मनुज का सुचिंतित कृत्य। सतह खुरदुरी थी, उस संध्या दरी पर बैठना सुखदायी लगा। एक दिन ध्यान में बहुत समय हो रहा। मैं भीतर डूबा रहा, बाहर झींगुर बोल उठे। मैं उनका सामगान सुनता रहा। कोई एक घंटा हुआ तो आंखें खोलीं- देखा रामछबीले जी सामने हाथ जोड़े बैठे हैं। मुझको देखकर प्रणाम किया- “स्वामीजी, लोटे में चाय लाया हूं, ग्रहण कीजिये!” मैंने कहा- “मैं स्वामी नहीं, बस यों ही ध्यान लगाने चला आता हूं।” उन्होंने कहा- “बहुत लोग यहां आते हैं, किंतु आपको इतने समय से देख रहा। आपका चित्त कहीं डोलता नहीं, बस स्वयं में रमा रहता है। इस वय में यह सिद्धि सरल नहीं। कोई पूर्वजन्म का पुण्य है।” मैंने विनोद से कहा, “मैं तो समझता था यहां यों तंद्रिल बैठे रहना मुझ प्रमादी का आलस्य है!”

फिर वो रोज़ ही चले आते। एक दिन गेंदे की माला ले आए। एक दिन श्रीफल-मिश्री का जलपान कराया। फिर एक दिन आग्रहपूर्वक मुझसे तिथि उचरवाई। मैंने कहा- “मैं तो ब्राह्मण भी नहीं, बनिया-ठाकुर मां-बाप की संकर नस्ल हूं।” किंतु वे माने नहीं। बोले, “घर में मंगल-प्रसंग है, आप तो जो मन में आए, तिथि उचार दें। हम उसी को स्वीकार लेंगे।” मैंने अनुभव किया कि भारतभूमि के जन बड़े भोले होते हैं। जहां अनुकूलता लगती है, सहज जुड़ जाते हैं। जीवन के प्रति एक गहरी आस्था और स्वीकार उनमें रहता है।

मैंने कोई छह माह नृसिंह घाट पर ध्यान रमाया। कुंडलिनी नहीं जगना थी सो नहीं जगी। फिर मुझे लगा, यह भी मन की एक तरंग ही थी, जो यहां ले आई। अब यहां से चलें। तब मैं संसार में लौट आया। कॉलेज में आगे की पढ़ाई का परचा डाल दिया। नानाविध काम-धंधों में रम गया। किंतु यह विचार उसके बाद फिर कभी छूटा नहीं कि इधर से ये सांस आई, उधर से बाहर गई, एक दिन होगा जब यह न आएगी, न जाएगी, उस दिन मैं कहां रहूंगा? जब तक यह प्रतीति नहीं है, तब तक सब व्यर्थ है।

बाद उसके, उज्जैन ही छूट रहा। २०१६ के सिंहस्थ में गया था तो नदी पर बने नए पुलों को निहारता रहा। नृसिंह घाट पर वैसे जनअरण्य में जाने का मन नहीं हुआ। बाद में और एक अवसर पर हरसिद्धि पाल लांघकर साक्षीगोपाल मंदिर में एक परिचित से मिलने गया, तो नृसिंह घाट का भी फेरा लगा आया। वही तटरेखा, वही जलधार, वही मरकत-मणि जैसा द्वीप, वही हरा पानी, और वही पीपल का बिरछ। मैं मन ही मन मुस्करा दिया। पीपल के पास चला गया और पूछा- “मुझे पहचानते हो, बंधु? देखो इतने दिनों बाद लौटा हूं।” हवा चली- चैत्र का समीरण। पीपल की डाल कांप उठी। पत्तों ने अभिवादन में हाथ हिलाया। चींटियों की एक पंक्ति दीखी। मैंने स्वयं से कहा- “सब समाप्त हो जाए, तब भी ये चींटियां अमर ही रहेंगी।”

बाहर आकर रामछबीले जी की पूछताछ की। मालूम हुआ, वो तो कई साल पहले अपने मुलुक लौट रहे- विकासखण्ड लम्भुआ, ज़िला सुलतानपुर। मैंने मन ही मन उनका कुशलक्षेम पूछा, अपना समाचार सुनाया। संध्या हो रही थी तो गाड़ी अड्डे चला आया। अपने नगर की बस में बैठ रहा। घर लौट आने की वेला थी, किंतु घर कहां है, यह भला कौन जानता है? कहां जाना है, किसको मालूम? मैंने आंखें मूंदीं और स्वयं में खो रहा। कदाचित्, मेरी चेतना के भीतर भी कहीं तो वो औघट घाट होगा, इतना उंडा कि दो हाथी डूब जाएं- एक पर एक!

[ चित्र : उज्जैन का नृसिंह घाट, जहां साल १९९९ में ध्यान करता था। ]

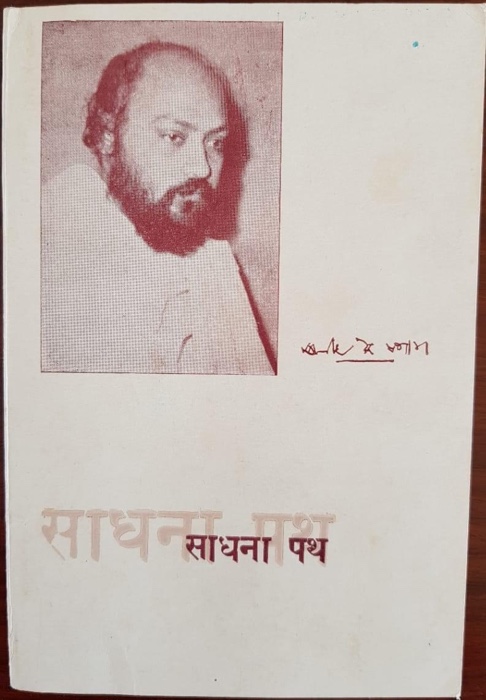

साधना पथ

यह रजनीश की पहली पुस्तक थी। यहीं से वह यात्रा आरम्भी, जिसका फिर कोई ओर-छोर न था। बाद इसके, रजनीश की वाणी से असंख्य पुस्तकें निकलीं। नवसंन्यास की वेबसाइट पर ही हिन्दी-अंग्रेज़ी में कुल 1600 पुस्तकों की सूची है! इनमें से अनेक संचयन, संकलन, अनुवाद, दर्शन डायरियाँ, मूल प्रवचनमाला को तोड़कर बनाई गई तीन से चार पॉकेट-बुक्स, पुस्तिकाएँ इत्यादि भी सम्मिलित हैं, फिर भी उनकी स्वतंत्र पुस्तकें 600-700 से कम नहीं रही होंगी। उन सबकी गंगोत्री वह ‘साधना पथ’ ही है।

न केवल ‘साधना पथ’ रजनीश की पहली पुस्तक थी, वह रजनीश के पहले ध्यान-शिविर के अवसर पर भी उत्पन्न हुई थी। यह पाँच दिवसीय शिविर जून 1964 में रणकपुर के श्री मुछाला महावीर में हुआ था। इससे पूर्व रजनीश जबलपुर में ही ध्यान-साधना के दो आयोजन करवा चुके थे, किंतु वे कैम्प न थे।

वास्तव में ‘साधना पथ’ के साथ बहुत सारे प्रथम जुड़े हैं। एक और प्रथम यह है कि यह पहला अवसर था, जब बाक़ायदा टेप-कैसेट लगाकर रजनीश की वाणी को रिकॉर्ड किया गया और बाद में उसे लिपिबद्ध करके पुस्तक तैयार की गई। यह रीति फिर रजनीश के पूरे जीवनकाल में दोहराई जाती रही। रजनीश की सभी पुस्तकें बोली गई पुस्तकें हैं- सिवाय पत्र-संग्रहों के। उन्हें रिकॉर्ड करके लिपिबद्ध किया गया है। इसकी शुरुआत भी रणकपुर में ही हुई थी।

1964 के बाद भी ऐसे अनेक अवसर 60 के दशक में आए थे, जब रजनीश के व्याख्यान रिकॉर्ड नहीं किए जा सके। किंतु 1964 के पूर्व का तो समस्त ही अब तिरोहित हो चुका है। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर किसी वक्ता के व्याख्यानों को रिकॉर्ड करके उन्हें लिपिबद्ध किया जाता है तो उसके पीछे उसके वक्तृता-कौशल का कितना सुदीर्घ और समादृत इतिहास रहा होगा। एक मानक स्थापित होने के बाद ही मित्रों-सहचरों ने टेप-रिकॉर्ड लगाने का निश्चय किया होगा। कह लीजिये कि 1954 से 1964 तक कम से कम एक दशक की सार्वजनिक रजनीश-वाणी तो अब हमेशा के लिए खो ही गई है, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सका है। असंख्य व्याख्यान शून्य में बिसर गए। रजनीश ने बहुत साधारण स्तर से शुरुआत की थी। वे मंदिरों में प्रवचन करते थे, जैन मण्डलों की सभाओं में बोलते, धर्म-दर्शन सम्बंधी आयोजनों में व्याख्यान देते, पर्यूषण प्रवचनमाला करते। उनके परिभ्रमण का वृत्त मुख्यतया गाडरवारा-सागर-जबलपुर रहता था। उनकी वक्तृता से तब भी सब सम्मोहित थे, लेकिन 1964 से पहले किसी को न सूझा कि इस अमृत-वाणी को सहेज लें।

अपनी पहली पुस्तक में रजनीश के पहले शब्द कौन-से थे? वे 3 जून 1964 को कहे गए थे, रणकपुर शिविर के आरम्भ में। वे शब्द इस प्रकार हैं :

“चिदात्मन्*, सबसे पहले मेरा प्रेम स्वीकार करें, इस पर्वतीय निर्जन में उसी से आपका स्वागत कर सकता हूँ। प्रभु के सान्निध्य ने जिस अनंत प्रेम को मेरे भीतर जन्म दिया है, उसे बाँटना चाहता हूँ, उलीचना चाहता हूँ। और आश्चर्य तो यह है कि जितना उसे बाँटता हूँ, वह उतना ही बढ़ता जाता है। क्या आप मेरे इस प्रेम को स्वीकार करेंगे? आपकी आँखों में स्वीकृति देख रहा हूँ।”

(चिदात्मन्* : कालान्तर में इस सम्बोधन को बदलकर ‘मेरे प्रिय आत्मन्’ कर दिया गया था, सत्तर का दशक लगते-लगते फिर वह सम्बोधन भी तिरोहित हो गया)

तो ये हैं रजनीश के पहले रिकॉर्डेड शब्द। इन्हीं के साथ रजनीश-वाणी की अजस्र सरिता फिर बह निकली। 1981 में तीन वर्षों का मौन लेने तक वे हर दिन दो घंटा सुबह, दो घंटा शाम को बोले, और पुस्तकों की पर्वतमालाएँ रच डालीं। रणकपुर शिविर में तो दिन में तीन बार बोल रहे थे, जभी पाँच दिन के शिविर में 14 व्याख्यानों की माला बनकर तैयार हुई है।

उस शिविर में रजनीश की ध्यान-विधियाँ बड़ी सरल थीं- रीढ़ को सीधी करके नाभि पर अवधान को एकाग्र करना और शरीर को शिथिल छोड़कर शून्य का साक्षी बनना। सक्रिय, त्राटक, कुण्डलिनी, नादब्रह्म सरीखी जटिल ध्यान-तकनीकों की ईजाद बाद में की गई।

बहुत वर्षों के बाद रजनीश ने कहा था कि ‘साधना पथ’ में मैंने जो कुछ कहना था, बीज-रूप में कह दिया है। उसके बाद फिर वर्षों तक उसी बात को भिन्न-भिन्न रूपों में दोहराता रहा। किन्तु ‘साधना पथ’ में सारतत्व आ गया है।

यानी उस आरम्भ में ही आदि और अंत के सूत्र थे, पहले ही चरण में समूचे यात्रापथ का मानचित्र आलोकित हो गया था!

कालान्तर में जब ‘साधना पथ’ के नए संस्करण प्रकाशित किए गए तो उनमें 14 के बजाय 30 प्रवचन थे। इसका कारण यह था कि दो और पुस्तिकाओं- ‘अंतर्यात्रा’ और ‘प्रभु की पगडंडियाँ’- को इसमें जोड़ दिया गया था, जबकि वे 1968 में आजोल और नारगोल के ध्यान-शिविरों से निर्मित थीं और 1964 की मूल प्रवचनमाला से भिन्न थीं। ‘पथ की खोज’ नामक एक लम्बा व्याख्यान भी जोड़ा गया। इंटरनेट पर भी ‘साधना पथ’ के नाम से ‘अंतर्यात्रा’ और ‘प्रभु की पगडंडियाँ’ प्रवचनमालाएँ ही रिकॉर्डेड रूप में मिलती हैं, कदाचित् मूल प्रवचनमाला अब ऑडियो-टेप पर उपलब्ध नहीं है।

बहुत सारे मित्रों ने रजनीश की अनेक पुस्तकें पढ़ी होंगी। स्वयं मैंने ही कितनी पढ़ीं, इसका कोई हिसाब नहीं है। उन पुस्तकों के आधार पर सबके मन में रजनीश की अपनी-अपनी प्रतिमाएँ होंगी। किन्तु उस विविधवर्णी वाणी का उद्गम उस एक छोटी-सी पुस्तिका ‘साधना पथ’ से होता है, यह रजनीशप्रेमियों को सदैव स्मरण रहना चाहिए। उसका महत्त्व सबसे बड़ा है। उसकी वाणी सबसे मधुर। उसकी दृष्टि सबसे प्रखर। और उसकी चेतना सबसे स्थिर!

“मैं गहरे अंधेरे में था, फिर मुझे सूर्य के दर्शन हुए। मैं दु:ख में था, फिर मुझे आनंद की सुगंध मिली। मैं संताप से भरा था और आज मेरी श्वासों में आनंद के सिवा कुछ भी नहीं है। मैं एक मृत्यु में था- मृत ही था- और मुझे जीवन उपलब्ध हुआ। अमृत ने मेरे प्राणों को नए संगीत से स्पंदित कर दिया। सब अमृत हो गया है। जो मिला है, वही अब आपको देना चाहता हूँ।” [‘साधना पथ’, पृष्ठ 119]

सुशोभित समकालीन दौर के शानदार लेखक, कवि, पत्रकार और चिंतक हैं। दैनिक भास्कर में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं।