Subhash Rai-

अरुण होता ने अगर हिंदी आलोचना में एक नया शिखर निर्मित किया है और वहां मजबूती से खड़े हैं तो इसके पीछे बड़ा कारण है उनका मनुष्य होना। वे बार-बार यह बात दुहराते भी हैं कि एक रचनाकार की प्रामाणिकता इसी बात में है कि वह अपने जीवन में जैसा दिखता है, वैसा ही अपनी रचना में भी दिखे। अगर वह जीवन में जो कुछ है, रचना में उससे भिन्न दिखता है तो वह छल करता है, वह रेत का महल खड़ा करता है, जो हलके स्पर्श का आघात भी नहीं सह सकेगा, छूते ही भरभराकर ढह जाएगा। वह संदिग्ध होने से बच नहीं सकता।

अरुण होता की ख्याति एक आलोचक के रूप में है। आलोचना बहुत आसान काम नहीं है। यह स्पष्ट विवेक के साथ अकाट्य असंगता की भी मांग करती है, किसी भी स्तर पर आग्रह-दुराग्रह से मुक्ति की मांग करती है, किसी भी आस्था, मोह, भ्रम, भेद और अविवेक से तटस्थता की मांग करती है। आलोचना रचना से सम्बद्ध होकर भी उससे मुक्त होती है। वह रचना के जादू से पर्दा हटाती है, वह लिखे गए के बीच अलिखे के अदृश्य दरवाजों पर दस्तक देती है, वह बहुत कुछ ऐसा कहती है, कहना चाहती है, जो रचनाकार ने पाठक के विवेक और समझ पर छोड़ दिया। जिस तरह कोई भी रचना अपने समय-समाज की आलोचना होती है, उसी तरह आलोचना रचना की पुनर्रचना होती है। वह रचना के शरीर का पिंजर खोलती है, उसमें बहने वाले दग्ध समय की हवाओं से बात करती है, उसका अपनी भाषा में अनुवाद करती है, उसकी व्याख्या करती है।

इस तरह आलोचक पर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। यह कहना सही होगा कि अरुण होता ने एक आलोचक की जिम्मेदारी का पूरी सच्चाई और सामर्थ्य के साथ निर्वहन किया है। उन्होंने बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम किया है। उन्होंने आलोचना को शुष्क धरातल से उठाकर उसे रोचक और सुपाठ्य बनाने की कोशिश की है। उनकी आलोचना को केवल आलोचना कहने की जगह सर्जनात्मक आलोचना कहने में मुझे किंचित संकोच नहीं है।

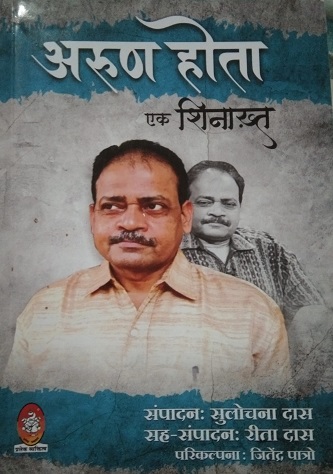

(वरिष्ठ आलोचक अरुण होता पर केन्द्रित ‘अरुण होता: एक शिनाख्त’ में शामिल मेरी टिप्पणी का एक अंश। यह पुस्तक प्रलेक प्रकाशन से आयी है।)