Priya Darshan-

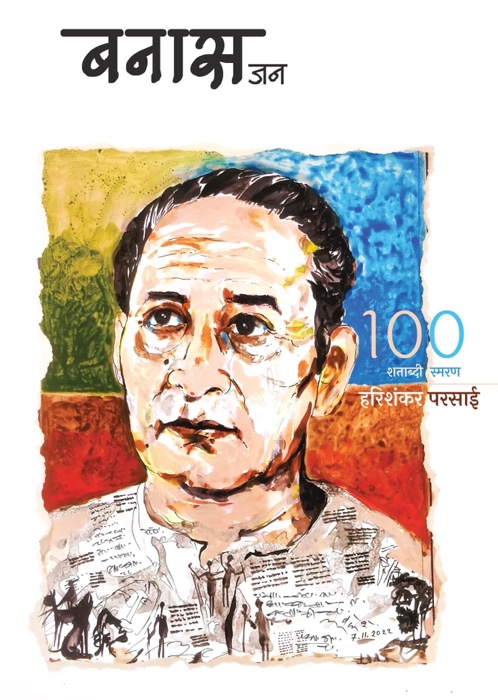

हरिशंकर परसाई पर केंद्रित ‘बनास जन’ का अंक बहुत समृद्ध है। हरिशंकर परसाई के विभिन्न रचनात्मक पक्षों पर, उनको याद करते हुए, क़रीब सत्तर आलेख हैं। पल्लव की मेहनत और संपादकीय दृष्टि दिखती है। अंक में एक टिप्पणी मेरी भी है। पढ़िए-

परसाई ने बनाई यह प्रतिरोध की परंपरा

प्रिय दर्शन-

हरिशंकर परसाई जीवित होते तो 100 बरस के होते। क्या पता, वे अपनी इस लंबी उम्र को लेकर भी अपने ऊपर व्यंग्य कर रहे होते, लगातार जीते रहने की बेशर्मी का मज़ाक बना रहे होते। वैसे इस तरह से सच है कि परसाई इन दिनों कुछ ज्यादा जीवित और सक्रिय लगते हैं। उनकी रचनाओं को इतनी जगह और इतनी तरह से उद्धृत किया जाता है कि लगता है कि वह खुद अब भी लिख रहे हैं और पहले की ही तरह अपनी रचनाएं छपवा रहे हैं। फिर यह रचनाएं इतनी ताज़ा और प्रासंगिक जान पड़ती हैं जैसे इन्हें बिल्कुल इसी दौर में लिखा गया हो।

सच तो यह है कि जिस तरह प्रेमचंद अब भी समकालीन बने हुए हैं, जिस तरह मुक्तिबोध अब भी समकालीन बने हुए हैं, उसी तरह हरिशंकर परसाई भी समकालीन और प्रासंगिक बने हुए हैं। हालांकि यह भी उदास करने वाली बात है। क्योंकि इस प्रासंगिकता की एक वजह वह ठहराव भी है जो हमारे समाज में बना हुआ है। जिन समस्याओं पर प्रेमचंद लिख रहे थे, जिन अंतर्द्वंद्वों ने मुक्तिबोध को मथ रखा था, जिन पाखंडों की हरिशंकर परसाई धज्जियां उड़ा रहे थे, वे अब भी कायम हैं और इसी वजह से इन लेखकों की ज़रूरत और प्रासंगिकता बनी हुई है।

लेकिन देखने का एक नज़रिया है। इसका दूसरा और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इन लेखकों ने अपने समाज की विडंबनाओं को जिस गहनता से देखा, समझा और लिखा, उसकी वजह से भी हम इन्हें याद रखते हैं। इनकी रचनाएं वह आइना हैं जिनमें हम अब भी अपने समय और समाज को पहचानते हैं।

इस टिप्पणी में प्रेमचंद और मुक्तिबोध के साथ हरिशंकर परसाई को रखने का मेरे लिए एक और मकसद है- इस तथ्य की ओर ध्यान खींचना कि कहानी और कविता की मार्फ़त में प्रेमचंद और मुक्तिबोध अपने समय के सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ को जितनी गहराई से पकड़ और बता रहे थे, व्यंग्य में लगभग वही काम हरिशंकर परसाई उतनी ही मार्मिकता के साथ कर रहे थे।

बल्कि हरिशंकर परसाई की चुनौती बाक़ी दोनों लोगों से कहीं ज़्यादा बड़ी थी। क्योंकि ध्यान से देखें तो परसाई से पहले व्यंग्य की एक स्वतंत्र विधा के रूप में कोई पहचान नहीं दिखती। व्यंग्य कहानी का हिस्सा हो सकता है, कविता का हिस्सा हो सकता है, लेख का हिस्सा भी हो सकता है, लेकिन एक स्वतंत्र विधा नहीं हो सकता। बल्कि व्यंग्य के नाम पर हास्य-व्यंग्य की रचनाओं को एक साथ जोड़ कर देखने की जो प्रवृत्ति थी, वह काफी कुछ अब तक कायम है।

तो परसाई का जो सबसे बड़ा काम है, वह तो यही है कि उन्होंने व्यंग्य को एक स्वतंत्र विधा की मान्यता दिलाई। इस मामले में परसाई का पूर्वज कोई नहीं है। अगर परसाई की परंपरा को सीधे कबीर से जोड़ा जाता है तो उसकी एक वजह तो यह है कि कबीर में पाखंडों पर प्रहार का जो साहस था, वक्रोक्तियों में ही बड़ी-बड़ी सच्चाइयां कह देने का जो कौशल था, अपना घर जला कर लोगों को साथ चलने की चुनौती देने का जो जज्बा था, वह काफी कुछ हरिशंकर परसाई में भी दिखाई पड़ता है। वे बिल्कुल साहस और निर्ममता के साथ लिखते रहे, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक जीवन के पाखंडों की बखिया उधेड़ते रहे और अपनी वामपंथी आस्था के बावजूद लेखन में लगभग अकेले चलते रहे। लेकिन परसाई को कबीर के साथ देखने की एक वजह और भी है। अगर परंपरा ही खोजनी हो तो और किसके साथ परसाई की परंपरा खोजी जा सकती है? कबीर और परसाई के बीच कोई और व्यंग्यकार है क्या? तो कहा जा सकता है कि परसाई ने अपनी परंपरा खुद बनाई, अपने लेखन के ज़रिए व्यंग्य को वह पहचान दिलाई जिसकी बदौलत आज वह हिंदी की सबसे पठनीय विधाओं में एक है।

लेकिन हरिशंकर परसाई ने यह परंपरा बनाई कैसे? इसका जवाब उनका लेखन देता है। वे अपने समाज को बहुत सूक्ष्म और सख्त दृष्टि से देखते रहे। अपने समय की राजनीतिक हलचलों पर उनकी नज़र बनी रहती थी। अपने पास-पड़ोस और समाज से उनका रिश्ता बहुत गहरा था- किन्ही निजी संदर्भ में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार की समझ के लिहाज से। फिर उनका अपना अध्ययन बहुत विपुल था। ऐसा लगता था कि उन्होंने दुनिया भर का साहित्य पढ़ रखा है। वे साम्यवाद की वैचारिकी से भी परिचित थे और पूंजीवाद की विडंबनाओं से भी। वे नितांत वर्तमान को देखते हुए उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और परिणतियों को पहचानने में चूक नहीं करते थे। इन सबने उनके भीतर ऐसी प्रखर और अंतर्दृष्टिपूर्ण लेखकीय क्षमता विकसित की कि उनका व्यंग्य लेखन भी एक तरह की सभ्यता-समीक्षा बन गया।

दूसरी बात यह कि अपने लेखन की भाषा उन्होंने बिल्कुल सहज-सरल रखी। इस सहजता-सरलता में वाकई वे प्रेमचंद के साथ बैठाए जा सकते हैं। प्रेमचंद के यहां अगर भारतीय ग्रामीण समाज की विडंबनाएं दिखती हैं तो हरिशंकर परसाई के यहां शहरी मध्यवर्गीय समाज की विरूपताएं खुलती है। इस मध्यवर्गीय जीवन का पाखंड उनके निशाने पर सबसे ज़्यादा है। राजनीति के दोहरेपन को लेकर भी वे खूब हंटर चलाते हैं। भाषण देते बेईमान नेताओं की वे पूरी कलाई खोल देते हैं। खुद को सदाचारी बताने वाले भ्रष्ट समाज को वे बार-बार थप्पड़ लगाते हैं। वे आंदोलन के नाम पर छात्रों की अराजकता पर भी प्रहार करते हैं और क्रांति के नाम पर चलने वाले पाखंड के तो बिल्कुल कपड़े फाड़ देते हैं।

यह काम वे किसी ‘साहित्यिक’ तरीक़े से नहीं करते। वे बिल्कुल आमफहम बोली-बानी में लिखते हैं। पहली नज़र में देखने पर यह सपाट अख़बारी शैली लगती है। लगता है कि वह बिल्कुल आसपास जो घट रहा है, उसकी खबर कुछ चुटीले अंदाज़ में दे रहे हैं। लेकिन धीरे-धीरे हम पाते हैं कि दरअसल वे उससे ज़्यादा दिखा रहे हैं जो सतह पर दिख रहा है। वे जैसे फ़र्श पर पड़ा कालीन हटा देते हैं और बताते हैं कि इस सुंदरता के पीछे का सच देखो। उनके व्यंग्य में नेता जब भाषण देता है तो वह अपनी पोल खोलता दिखाई पड़ता है। उनके व्यंग्य में छात्र जब क्रांति करने उतरता है तो वह तोड़फोड़ कर ठहर जाता नज़र आता है।

उनके व्यंग्य में कांग्रेसी सड़ांध भी दिखती है, समाजवादी शगूफावाद भी और संघी या जनसंघी कठमुल्लापन भी। फिर कई जगह वे अतिशयोक्ति का सहारा लेते दिखाई पड़ते हैं। अतिशयोक्ति कविता का अलंकार है, लेकिन उसका सबसे सुंदर इस्तेमाल हरिशंकर परसाई ने ही किया है। उनकी यह शैली आरके लक्ष्मण के कार्टूनों की याद दिलाती है। आरके लक्ष्मण कुछ नहीं करते थे, बस सीधी-सपाट सच्चाइयों को कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण रेखांकनों में रख देते थे। उनके कार्टून में दफ्तरों में फाइलें बिल्कुल छतों को छूती दिखाई पड़तीं, बैंक लूटने वाले नेता पीठ पर नोटों की गठरी लादे भागते दिखाई पड़ते, बरसात की कीचड़ कमरे तक चली आती। वे दरअसल छुपे हुए यथार्थ पर जैसे एक ‘मैग्नीफाइंग ग्लास’ रख देते थे ताकि उसका बड़ा और बेडौल रूप बिल्कुल खुलकर सामने आ जाए।

हरिशंकर परसाई भी यही काम करते हैं। हमेशा एक ‘मैग्नीफाइंग ग्लास’ लिए चलते हैं। छुपी हुई विरूपताओं को उजागर करना जैसे उनका धर्म है। इस क्रम में वह कई बार गंभीर भी होते हैं, बहुत विवेकसम्मत टिप्पणियां करते हैं, लेकिन अंततः उनका कोड़ा व्यंग्य की शक्ल में ही समाज की पीठ पर पड़ता है। परसाई और लक्ष्मण में एक और समानता बताने की इच्छा हो रही है। लक्ष्मण में एक तरफ़ बयान की सादगी है तो दूसरी तरफ़ विवरणों का वैभव। उनके कार्टूनों में किसी चरित्र का एक-एक ब्योरा होता है- वे अपने किरदार को शर्ट पहनाते हैं तो उसकी धारियों, उसके बटनों और उसकी क्रीज़ तक का ख़याल रखते हैं, जब दफ़्तर बनाते हैं तो सारे आड़ेतिरछेपन के बावजूद वहां कुर्सी-मेज़, शीशा, कलम, पेपरवेट और दीवार पर लगे चित्र तक नज़र आ सकते हैं। देखने वाला अनजाने में ही एक पूरे माहौल को देख लेता है। फिर लक्ष्मण कई बार अपने किरदारों के साथ एक प्रतीकात्मक खेल भी करते हैं। वे उन्हें उनकी सबसे प्रमुख पहचान से जोड़ देते हैं। राम मंदिर आंदोलन के दिनों में अरसे तक आडवाणी के माथे पर त्रिशूल बनाते रहे।

यह सूक्ष्मता हरिशंकर परसाई की भी खासियत है। वे जब किसी स्थिति का चित्रण करते हैं तो उसके सारे महत्वपूर्ण या छोटे-छोटे ब्योरों को बनाए रखते हैं और उसकी मार्फ़त एक समग्र तस्वीर पेश कर देते हैं। यही वजह है कि अविश्वसनीय लगने वाली स्थितियां भी उनके व्यंग्य में बहुत विश्वसनीय यथार्थ का वहन करती दिखाई पड़ती हैं। इस यथार्थ को व्यक्त करने में परसाई जरा भी नरमी नहीं बरतते – बल्कि कई बार वे बेहद सख्त नज़र आते हैं। ‘विकलांग श्रद्धा का दौर’ में संकलित उनकी एक टिप्पणी है- ‘वह क्या था’। वे लिखते हैं- ‘उनकी मृत्यु हो गई। इतवार को छुट्टी के दिन मरे। बरसात है, पर वह खुले दिन मरे। सुबह मर गए जिससे हमने उन्हें तीन-चार घंटे में फूंक दिया। रात को मरते तो रतजगा होता और औरतों को और ज़्यादा विलाप करना होता। हार्ट फेल से एकदम मर गए, किसी को उनकी सेवा करने की तकलीफ़ नहीं हुई। शनिवार को वेतन लेकर- क्रिया कर्म का खर्चा छोड़कर मरे। वसीयत लिखकर मरे, जिससे आगे परिवार में झगड़ा न हो। जैसे जिए, वैसे ही मरे।’

हरिशंकर परसाई इस तरह जीने को किस तरह देखते हैं? क्या यह सीधा-सादा, निर्विवाद, किसी को तकलीफ न देने वाला जीवन मनुष्य कैसा जीवन है? परसाई ने इसी व्यंग्य के आख़िरी हिस्से में लिखा है- ‘सोच रहा हूं, कैसा आदमी था। कभी प्रतिरोध नहीं। कभी तन कर खड़ा नहीं हुआ। चींटी से भी बच कर चला। कोई अस्वीकार नहीं किया। उसे कुछ भी असहनीय नहीं लगा। वह ऐसा आदमी था जिसके पास जलती मशाल ले जाओ तो वह भी बुझ जाए।’ अंत में परसाई अपना चाबुक चलाते हैं- ‘केंचुआ था!’

तो यह असली परसाई हैं- इस बात को समझने वाले कि इस तरह का प्रतिरोधविहीन जीवन केंचुए का ही जीवन हो सकता है। इंसान बन कर जीने के लिए प्रतिरोध का साहस होना चाहिए- ग़लत बात के विरोध का, और अन्याय के प्रतिरोध का।

लेकिन प्रतिरोध उनके लिए कोई राजनीतिक या रूमानी मुहावरा नहीं था। वे प्रतिरोध की मुद्राओं पर रीझने वाले लेखक नहीं थे। उल्टे वे ऐसी मुद्राओं का और सख़्ती से मज़ाक उड़ाते थे। खासकर वैचारिकता के नाम पर चलने वाले पाखंड को तो वे बिल्कुल चूर-चर कर डालते थे। यहां वे अपनों को भी नहीं छोड़ते थे। उनके बहुत सारे व्यंग्य लेखकों पर केंद्रित हैं। उनका एक बहुत दिलचस्प व्यंग्य है, ‘क्रांतिकारी की कथा’, जिसका नायक कॉफी हाउस में बैठकर, दाढ़ी बढ़ाकर, अपने पिता को कोसता हुआ क्रांति करने पर आमादा है। वह प्रेम विवाह करता है और चाहता है कि घर उसका विरोध करे। परिवार इसे स्वीकार कर लेता है तो वह इसे हिपोक्रेसी कहता है। क्रांति के निर्णायक क्षण में बलिदान देने की उसकी भावना तब हवा होने लगती है जब उसे पता चलता है कि घर में उसके विवाह की दावत का निमंत्रण पत्र बांटा जा रहा है। कथा के अंत में उसकी नवविवाहिता पत्नी हंसते हुए कहती है- ‘तुम क्रांतिकारी नहीं हो, तुम बुर्जुआ बौड़म हो, लेकिन मैं तुम्हें प्यार करती हूं।’

यह सच है कि हरिशंकर परसाई के लेखन में पूरा समाज दिखाई पड़ता है- वे नेता, अफ़सर, जज, वकील, सरकारी दफ्तरों के कर्मचारी, शिक्षक, छात्र, लेखक, पांडे जी, चौबे जी, चोपड़ा जी सब पर नज़र रखते हैं और सबकी धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन जिस वैचारिक परिपक्वता के साथ वह अपने राजनीतिक समय को पहचानते हैं और उसके विद्रूप पर टिप्पणी करते हैं, वह उनके लेखन को एक नया आयाम देता है। 60 से लेकर 90 तक के दशकों के अलग-अलग राजनीतिक दलों, नेताओं, रुझानों और समीकरणों पर वे खुलकर लिखते हैं। गांधी नेहरू परिवार से लेकर दूसरे कांग्रेसी नेताओं, समाजवादियों और मार्क्सवादियों के अलग-अलग गुटों में कोई उनसे जैसे छूटा नहीं है। लेकिन उनका असली प्रहार सांप्रदायिकता और कठमुल्लेपन की राजनीति करने वालों पर दिखता है। वे भक्तों की ही नहीं भगवानों की भी ऐसी तैसी कर डालते हैं, आस्था के सतहीपन और धर्म की रूढ़ और व्यर्थ हो चुकी प्रवृत्तियों पर सवाल खड़े करते हैं और एक के बाद एक ऐसे व्यंग्य लिखते हैं जिससे जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपनी पोल खुलती दिखाई पड़ती है। अपने जीवन काल में ही उन्हें सांप्रदायिक ताकतों के हमले झेलने पड़े। हालांकि शायद अभी वे होते तो ढेर सारे मुकदमे झेल रहे होते- शायद जेल में भी होते। ज़ाहिर है, यह ज्यादा खूंखार समय है और हिंसक सांप्रदायिक ताकतों को सरकारी समर्थन हासिल है। बल्कि यह कहना ज़्यादा सही होगा कि वही ताकतें आज सत्ता में हैं।

हरिशंकर परसाई से पहले कोई परंपरा नहीं थी, मगर उन्होंने परंपरा बनाई। हिंदी के व्यंग्य संसार में परसाई के बाद ऐसे कई महत्वपूर्ण व्यंग्यकार दिखाई पड़ते हैं जिन्होंने हमारे साहित्य को हमारी पत्रकारिता को समृद्ध किया है। जिस तरह के राजनीतिक व्यंग्य परसाई ने लिखे, उस परंपरा को ‘रविवार’ के पन्नों पर कृष्ण चंद्र चौधरी उर्फ़ किट्टू ने आगे बढ़ाया। निस्संदेह किट्टू की अपनी शैली थी लेकिन परसाई की छाया न होती तो शायद इस शैली के भी इतने गहरे रंग न होते। हरिशंकर परसाई के लगभग समानांतर और कुछ पीछे शरद जोशी चलते रहे- लेकिन उनके व्यंग्य के केंद्र में साहित्य की प्रधानता रही। उनकी भाषा में भी साहित्य का रंग गाढ़ा रहा। इन सबके बीच चाहे तो हम रवीन्द्रनाथ त्यागी और ज्ञान चतुर्वेदी को भी याद कर सकते हैं जिन्होंने व्यंग्य की इस परंपरा में अपनी तरह से योगदान किया है। बाद के दौर में इसे हरीश नवल और प्रेम जनमेजय से लेकर आलोक पुराणिक और राकेश कायस्थ तक ने अपनी तरह से बरता। बल्कि प्रेम जनमेजय की पत्रिका ‘व्यंग्य यात्रा’ इस दौर की सबसे स्वस्थ और समृद्ध पत्रिका दिखाई पड़ती है। मगर हरिशंकर परसाई की परंपरा को नामोल्लेख से नहीं, उस शैली से पहचाना जा सकता है जो इन तमाम दशकों में अखबारों और पत्रिकाओं में दिखाई पड़ती है। यह मूलतः हरिशंकर परसाई की विकसित शैली है जिसे जाने-अनजाने तमाम लेखक आगे बढ़ा रहे हैं। इस ढंग से देखें तो हिंदी कहानी की पूरी परंपरा को जिस तरह प्रेमचंद प्रभावित करते हैं, लगभग उसी तरह हरिशंकर परसाई व्यंग्य की परंपरा को प्रभावित करते हैं- बल्कि एक क़दम आगे जाकर वे उसे गढ़ते भी हैं। यह अनायास नहीं है कि उनकी शतवार्षिकी के अवसर पर हिंदी समाज उनको कृतज्ञता के साथ याद कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यह परंपरा साहस और प्रतिरोध की है जिसकी आज के लगभग बर्बर होते समय में बहुत ज़रूरत है।

इसे भी पढ़ें-

पत्रिका ‘बनास जन’ का अंक हरिशंकर परसाई पर केंद्रित!